八上《短文二篇》笔记

八年级上册《短文二篇》精读笔记

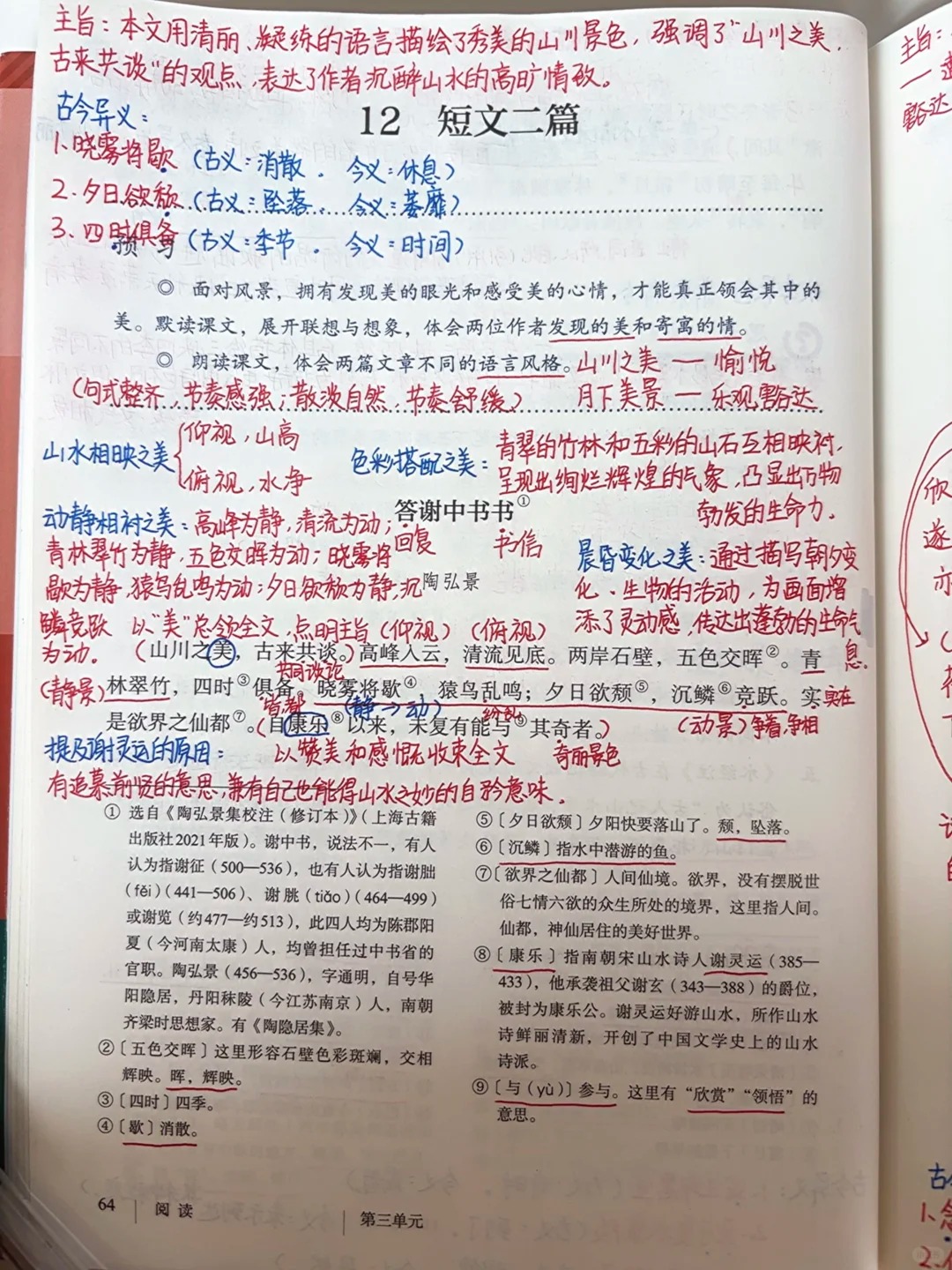

一、陶弘景《答谢中书书》

(一)文学常识

作者:陶弘景(南朝齐梁时期),字通明,号华阳隐居,著名文学家、医药家,被誉为 “山中宰相”(虽隐居山林,仍受朝廷重视,常被咨询政事)。

文体:“书” 即书信,是古代文人交流思想、抒发情感的文体,本文是陶弘景回复友人谢中书(谢征)的书信,实则为借景抒情的山水小品。

(二)重点字词(课下注释 + 高频考点)

字词 | 读音 | 释义 / 用法 |

共谈 | gòng | 共同谈论(“共”:一起,共同) |

五色交辉 | huī | 这里形容石壁色彩斑斓,交相辉映(“交辉”:交相辉映;“五色”:青、黄、黑、白、赤,泛指多种颜色) |

四时俱备 | jù | 四季都具备(“四时”:四季;“俱”:全、都) |

晓雾将歇 | xiē | 清晨的薄雾将要消散(“歇”:消散,古今异义:古义 “消散”,今义 “休息”) |

猿鸟乱鸣 | luàn | 猿、鸟杂乱地鸣叫(“乱”:杂乱,这里形容声音热闹) |

夕日欲颓 | tuí | 夕阳快要落山(“颓”:坠落,古今异义:古义 “坠落”,今义 “衰败”) |

沉鳞竞跃 | lín | 水中潜游的鱼争相跳出水面(“沉鳞”:代指游鱼,“鳞” 是借代手法;“竞”:争相) |

实是欲界之仙都 | yù | 实在是人间的仙境(“欲界”:佛教指人间,与 “仙界” 相对;“仙都”:神仙居住的美好地方) |

自康乐以来 | kāng lè | 自从南朝的谢灵运(袭封康乐公,故称 “康乐”)以来(谢灵运是山水诗鼻祖,开创了山水诗派) |

未复有能与其奇者 | yù | 就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了(“与”:参与,这里指 “欣赏”“领悟”,动词) |

(三)课文翻译(逐句对照,保留意境)

原文 | 译文 |

山川之美,古来共谈。 | 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的话题。 |

高峰入云,清流见底。 | 高耸的山峰直插云霄,清澈的溪流能看见水底。 |

两岸石壁,五色交辉。 | 两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。 |

青林翠竹,四时俱备。 | 青葱的树林、翠绿的竹子,四季都有。 |

晓雾将歇,猿鸟乱鸣; | 清晨的薄雾将要消散,猿、鸟杂乱地鸣叫; |

夕日欲颓,沉鳞竞跃。 | 夕阳快要落山,水中潜游的鱼争相跳出水面。 |

实是欲界之仙都。 | 这里实在是人间的仙境啊。 |

自康乐以来,未复有能与其奇者。 | 自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。 |

(四)内容理解与情感主旨

结构梳理:

总起:“山川之美,古来共谈”—— 开门见山,点明山川之美是古今共识,引出下文具体写景。

分述:从 “静景”(高峰、清流、石壁、青林翠竹)和 “动景”(晓雾、猿鸟、夕日、沉鳞)两方面,描绘昼夜、四季的山水之美。

总结:“实是欲界之仙都” 评价景色,“自康乐以来……” 抒发感慨,暗指自己是谢灵运之后的 “知音”。

情感主旨:

(五)写作手法

动静结合:静景(高峰、石壁)与动景(猿鸟乱鸣、沉鳞竞跃)搭配,使画面富有生机(如 “晓雾将歇” 是静到动的过渡,“沉鳞竞跃” 让暮色中的山水更鲜活)。

视听结合:视觉描写(五色交辉、青林翠竹)与听觉描写(猿鸟乱鸣)结合,全方位展现山水之美,让读者如临其境。

借景抒情:不直接写心境,而是通过对 “仙都” 般山水的描绘,间接流露对自然的热爱和归隐的闲适,情景交融。

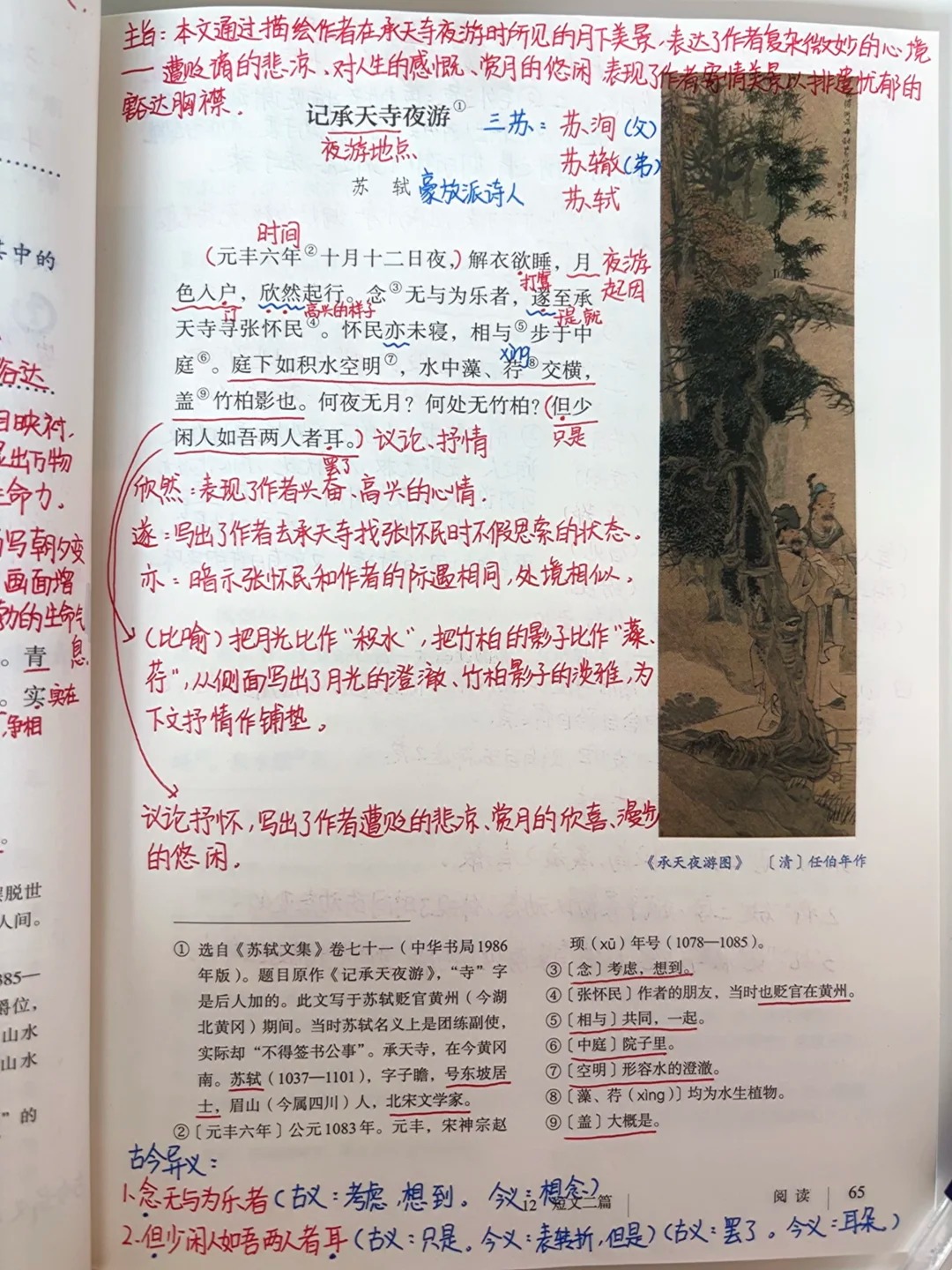

二、苏轼《记承天寺夜游》

(一)文学常识

作者:苏轼(北宋),字子瞻,号东坡居士,“唐宋八大家” 之一,豪放派词人代表,因 “乌台诗案” 被贬黄州(今湖北黄冈),本文是被贬期间所作。

文体:“记” 是古代游记类文体,多记录游览经历、景物观察,本文是 “夜游小记”,篇幅短小却意蕴深厚。

(二)重点字词(课下注释 + 高频考点)

字词 | 读音 | 释义 / 用法 |

欣然起行 | xīn rán | 高兴地起身出行(“欣然”:高兴的样子,“然”:…… 的样子) |

念无与为乐者 | niàn | 想到没有可以共同游乐的人(“念”:考虑、想到,古今异义:古义 “想到”,今义 “思念”) |

遂至承天寺 | suì | 于是到承天寺(“遂”:于是、就;“至”:到) |

寻张怀民 | xún | 寻找张怀民(“寻”:寻找,不同于 “寻常” 的 “寻”(平常)) |

怀民亦未寝 | qǐn | 张怀民也还没有睡觉(“寝”:睡觉,古今异义:古义 “睡觉”,今义 “卧室”) |

相与步于中庭 | xiāng yǔ | 一起在庭院中散步(“相与”:共同、一起;“步”:散步,名词作动词) |

空明 | kōng míng | 形容月光澄澈透明(这里指 “积水空明” 的景象) |

藻、荇交横 | xìng | 藻和荇交错纵横(“藻、荇”:均为水生植物,这里指月光下竹柏的影子像藻、荇) |

盖竹柏影也 | gài | 大概是竹子和柏树的影子吧(“盖”:大概,表示推测,语气词) |

但少闲人如吾两人者耳 | dàn | 只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了(“但”:只是,古今异义:古义 “只是”,今义 “但是”;“闲人”:清闲的人,暗含作者被贬后的身份;“耳”:罢了,语气词) |

(三)课文翻译(逐句对照,保留意境)

原文 | 译文 |

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 | 元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉,这时月光照进门里,(我)高兴地起身出行。 |

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。 | 想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。 |

怀民亦未寝,相与步于中庭。 | 张怀民也还没有睡觉,(我们)一起在庭院中散步。 |

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 | 庭院中的月光像积水一样澄澈透明,水中的藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。 |

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 | 哪一夜没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。 |

(四)内容理解与情感主旨

结构梳理:

起因:“月色入户,欣然起行”—— 因月光美好,触发夜游兴致。

经过:“寻张怀民”“相与步于中庭”—— 找友人共赏月色,漫步庭院。

所见:“庭下如积水空明…… 盖竹柏影也”—— 细致描写月光与竹柏影的交融。

抒怀:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”—— 以反问和感叹收尾,点明主旨。

情感主旨:

(五)写作手法

比喻精妙:将 “月光” 比作 “积水空明”,将 “竹柏影” 比作 “藻、荇交横”,生动写出月光的澄澈和影子的灵动,无 “月” 字却处处写月,画面感极强。

情景交融:月光的 “空明” 对应心境的 “闲适”,“闲人” 的自嘲中暗含对人生的通透,景与情自然融合,不刻意抒情却情感浓厚。

以小见大:仅写 “夜游” 这一小事、“月色竹柏” 这一小景,却折射出作者的人生态度,篇幅短小却意蕴深远(“小” 场景承载 “大” 情感)。

三、两篇短文对比总结

维度 | 《答谢中书书》 | 《记承天寺夜游》 |

写景重点 | 江南山水的壮丽奇丽(昼夜、四季) | 庭院月色的澄澈幽静(局部小景) |

作者心境 | 归隐后的闲适、对自然的热爱 | 贬谪后的豁达、对平凡之美的珍视 |

语言风格 | 典雅清丽,多用四字句(如 “五色交辉”) | 简洁质朴,口语化(如 “欣然起行”) |

共同特点 | 均为借景抒情,从自然景物中寄托情感;均体现对 “美” 的敏锐感知 |

发表评论